Veranstaltungen 2018

"Türken, Papst und Teufel"

Zur Fundierung der Endzeit in MARTIN LUTHERS Türkenschriften

Zur Fundierung der Endzeit in MARTIN LUTHERS TürkenschriftenVortrag im Museum im Spital, Grünberg auf Grundlage des Buches: „Luthers große Türkenschriften“ herausgegeben von Bernhard Streck und Benedikt Julius Klein

Dozent:

Benedikt Julius Klein M.A.

Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters

Philipps-Universität Marburg

Benedikt Julius Klein M.A.

Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters

Philipps-Universität Marburg

Frau Karin Bautz begrüßte im Namen des Museums im Spital in Grünberg die Anwesenden aus Grünberg und Homberg an der Ohm zu der Veranstaltung „Türken, Papst und Teufel“ und stellte den Vortragenden von der Marburger Phillips Universität Benedikt Julius Klein sowie den Mitherausgeber des Buches „Luthers große Türkenschriften“ Bernhard Streck, emeritierter Professor an der Universität Leipzig vor.

Herr Klein vom Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters der Universität Marburg ist von Haus Literaturwissenschaftler. Auf die Frage: warum sich ein Literaturwissenschaftler mit Martin Luther beschäftigt?, antwortete Klein: „dass am Beispiel des Vortragstitels ‚Türken, Papst und Teufel‘ aufgezeigt werden kann, dass Literaturwissenschaft durchaus in theologischen Dingen und Befunden etwas zu sagen hat."

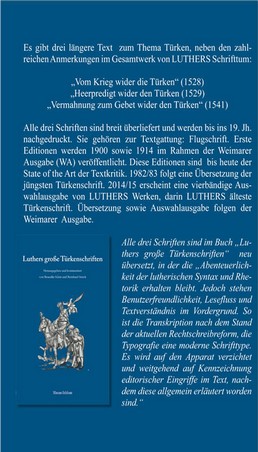

Die Textgrundlage des Vortrages ist das Buch „Luthers großer Türkenschriften“, die neueste Edition von LUTHERS Türkenschriften, herausgegeben von Bernhard Streck und Benedikt Julius Klein, im Frühjahr 2017 im Verlag Blaues Schloss erschienen.

Die Textgrundlage des Vortrages ist das Buch „Luthers großer Türkenschriften“, die neueste Edition von LUTHERS Türkenschriften, herausgegeben von Bernhard Streck und Benedikt Julius Klein, im Frühjahr 2017 im Verlag Blaues Schloss erschienen.Zum Vortrag ‚Türken, Papst und Teufel‘

Der Vortrag „Türken, Papst und Teufel“ gliedert sich in zwei Teile:

Der 1. Teil ist eine Kontextualisierung zu den Fragen „Warum muss man LUTHERS Türkenschriften kennen? Warum eine neue Veröffentlichung überhaupt? Was sind Türkenschriften?

Der 2. Teil wird sich dann den inhaltlichen Dingen widmen mit dem Schwerpunkt der Endzeitstimmung im 16. Jahrhundert: Was die Türken und der Papst in dieser Stimmung für eine Rolle spielen speziell in LUTHERS Wahrnehmung, also in Hinsicht auf LUTHERS Konfessionspolemik und Gesellschafskritik: Wie geht Luther argumentativ gegen die römisch-katholische Kirche vor? Welche Kritik übt er an seinen Zeitgenossen? Welche Rolle spielt das Buch Daniel und die Vier-Reiche-Lehre?

Warum nun eine Beschäftigung mit diesen Themen und den Türkenschriften in der gegenwärtigen Zeit?

Zur Frage, wie sich das Christentum im 21. Jahrhundert zum Islam positionieren soll, sagt Bischöfin Petra Bosse-Huber in „Reformation und Islam. Ein Impulspapier der Konferenz für Islamfragen der Evangelischen Kirche in Deutschland Hannover 2016“:

„Eine Auseinandersetzung mit dem Bild vom ‚Türken‘ in der Reformationszeit und dem diesem entgegengestellten Selbstbild des (protestantischen, deutschen, europäischen) Christen hilft, die Dinge klarer zu sehen, damals wie heute.“

Der historische Kontext für die Entstehung der Türkenschriften

Er besteht in der osmanischen Expansion seit Mitte des 15. Jh.s wie der Fall von Konstantinopel 1453, die Eroberung von Rhodos 1522, die Eroberung großer Teile Ungarns 1526, die erste Belagerung Wiens 1529, die Eroberung Zyperns 1529 und die zweite Türkenbelagerung 1683.

LUTHER wird in diese Zeit hineingeboren, in der die osmanische Bedrohung unmittelbar bevorsteht oder sich bereits verwirklicht hat.

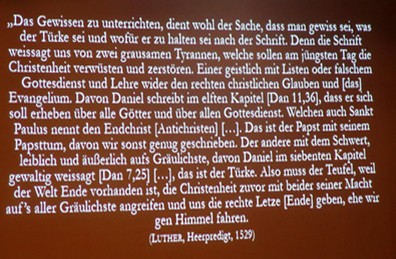

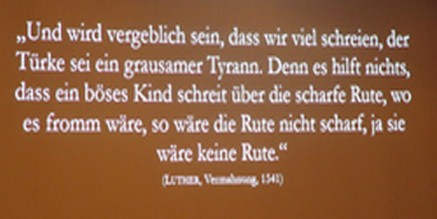

LUTHER, der meistgelesene Autor seiner Zeit, bezeichnet zu Beginn seiner Türken-Predigt in der Vermahnung 1541 den Papst als den eigentlichen Gegner. Die Türken sind demnach die Strafe dafür, dass man sich immer noch nicht von den „gräulichen Gräueln der päpstlichen Finsternis und Abgötterei“ befreit habe und es deshalb „nicht Wunder wäre, ob Gott nicht allein Türken, sondern [nichts als] Teufel über Deutschland ließe oder längst hätte lassen schwemmen.“

LUTHER, der meistgelesene Autor seiner Zeit, bezeichnet zu Beginn seiner Türken-Predigt in der Vermahnung 1541 den Papst als den eigentlichen Gegner. Die Türken sind demnach die Strafe dafür, dass man sich immer noch nicht von den „gräulichen Gräueln der päpstlichen Finsternis und Abgötterei“ befreit habe und es deshalb „nicht Wunder wäre, ob Gott nicht allein Türken, sondern [nichts als] Teufel über Deutschland ließe oder längst hätte lassen schwemmen.“ Das Weltende steht also nicht bevor, weil die Türken vor den Toren stehen, sondern, weil sich die Welt auf moralischen Abwegen befindet.

Die türkische Bedrohung ist für LUTHER nicht Grund, sondern Symptom der Endzeit. Die Türken gehören demnach zur Endzeit wie der Rauch zum Feuer im biblischen Geschichtsbild von LUTHER und seinen Zeitgenossen.

Die türkische Bedrohung ist für LUTHER nicht Grund, sondern Symptom der Endzeit. Die Türken gehören demnach zur Endzeit wie der Rauch zum Feuer im biblischen Geschichtsbild von LUTHER und seinen Zeitgenossen.Für die Lage der Betroffenen der grausamen Türkeneroberung, der gemordeten Kinder und Christen und der geschändeten und versklavten Frauen empfindet LUTHER kein Mitleid:

Der große Kampf am Ende aller Zeiten nach den Prophezeiungen des Propheten Daniel

Dass der große Kampf am Ende aller Zeiten kurz bevorsteht, begründet LUTHER weiterhin mit den Worten des Propheten Daniel. Denn der hatte geweissagt, nach vier Kaiserreichen käme das Gottesreich. Die vier Reiche werden von LUTHER in mittelalterlicher Tradition ausgelegt als die Reiche der Babylonier, Perser, Griechen und Römer.

Dass der große Kampf am Ende aller Zeiten kurz bevorsteht, begründet LUTHER weiterhin mit den Worten des Propheten Daniel. Denn der hatte geweissagt, nach vier Kaiserreichen käme das Gottesreich. Die vier Reiche werden von LUTHER in mittelalterlicher Tradition ausgelegt als die Reiche der Babylonier, Perser, Griechen und Römer.Albrecht Altdorfer "Alexanderschlacht"

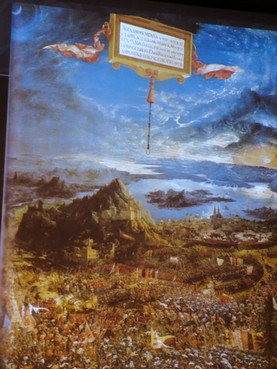

Klein verwendete das Gemälde "Alexanderschlacht" von Albrecht Altdorfer als eine Art Rahmen zum Thema Endzeit und Luther.

Klein verwendete das Gemälde "Alexanderschlacht" von Albrecht Altdorfer als eine Art Rahmen zum Thema Endzeit und Luther. Zum einen stellt das historische Ereignis den Sieg des Okzidents über den Orient, symbolisch überhöht als Sieg des Lichts über die Finsternis oder des Tags über die Nacht dar, weil im Jahre 333 v. Chr. der jugendliche Makedonen-König den greisen Darius und sein persisches Weltreich bei Issos vernichtend geschlagen hat.

Altdorfer verleiht nun andererseits, wie Klein ausgeführt hat, dem Schlachtenhelden die Züge des Zeitgenossen Maximilian, von dem die Lutherzeitler, ob papistisch oder anders denkend, eine entschiedene Abwehr der Türkengefahr erwarteten. Zur Veranschaulichung der damaligen Bedrohungsatmosphäre, in der dann auch Luthers Türkenschriften entstanden sind, eignet sich das grandiose Gemälde der deutschen Renaissance hervorragend.